経済界「終身雇用なんて無理。全員非正規にしたい」

— 鐘の音@三日目南ミ-31b (@kanenooto7248) 2019年4月20日

経済界「新人教育なんて無理。全員即戦力だけ欲しい」

経済界「残業代なんて無理。なくても働け」

経済界「定期昇給なんて無理。安いままで働かせたい」

経済界「おかしいな? 人手不足だ。腕のいい技術者が海外に流出する。愛国心がない」

経済界が愚かなのは、日本が腕のいい技術者を大量かつ安価で抱えられたのは、「安定」という要素があったかでしかないのに「雇用から安定を捨てた後も技術者が流出しないで自分のところで安い給料で働いてくれる」と思ってたところだろうなあ。

さらに具体的な例を話すと、人権費を削るために「非正規で雇えばいい」とか結論を出したはいいが、1ヶ月70万でIT技術者を雇うことにしたが、そいつは人材派遣会社から1週間だけ詰め込み勉強しただけのどシロートで「素人を70万で雇う」って本末転倒が如実に起きてることなんだよね。

自社で雇えば、もっと優秀で、安くて、半額で雇えるし技術力も自社のものになるし成長する人材を「正規雇用が怖い」ってだけで、ただの素人を60万70万で人材派遣会社から借りてた時代がマジにあるんだよね。

で、非正規化を推進して正規雇用無理だー、と叫んでる経団連のトップあたりが、「氷河期やリーマンショック世代で雇用を絞り、リストラで同僚を生贄に捧げ自分たちだけ逃げ切った世代」であることもポイントが高い。

いずれにせよ、資源に活路がなくて、人材と技術力にしか活路を見出せない国で、なんとかうまくいってた理由が「人材に投資し、終身雇用という安定で抱え込んで人材の海外流出を防いでた」国で、終身雇用は無理とかいうの、本当にタコが自分の脚食ってる以外の感想がない。

経団連ってタコの頭が言ってることは「いままで7本の脚を食って飢えをしのいできました。しかしもう食う脚がなくなりました。最後に残った終身雇用って脚を食わせてください。我々団塊の世代はもう終身雇用終わって逃げ切りました」って寝言なんで、この頭が失われた20年の戦犯だとよくわかる。経団連は自分のことを種もみ爺さんだと思い込んでるモヒカンだからなあ。

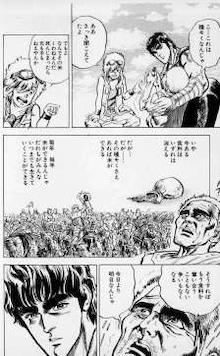

経団連「ひゃーはーその新卒をブラック非正規でこき使わせろー」

じいさん「こ、この新卒が10年も正規雇用したら立派な技術者になってくれる。海外に負けない競争ができるんです。そうすれば……」

経団連「ますますその新卒を使いつぶしたくなったぜ!!」

じいさん「ああ、新卒が、新卒が」というのが14年ぐらい前。そこから経団連は何も進歩してないどころか悪化してる。

経団連「職場を支える中堅が足りない。なぜだ!?」

氷河期世代「正規雇用の新卒をケチったからに決まってんだろ」

経団連「GAFAをはじめ、海外に流出して人材が足りない。なぜだ?」

リーマンショック世代「違法&非正規で働かせたからだろ」

経団連「そうだ。終身雇用をやめよう」←イマココ解雇規制の緩和なんか許したら、必要な人間も雇わず「人材が足りない〜」とか言ってる企業なんだから何も考えずにとりあえず首切って「アレ? 業務に必要な人がいないなあ」とか言いだすに決まってるからなあ。

「経済」というのはある時期までは、何だかよくわからないけれども世の中の基本を支えているからくり(らしい)、という程度の認識で、もちろんそれはゼニカネにまつわる領分で、その限りで大事なのは言わずもがな、社会に生きる誰であれ老若男女不問で大事な関心事ではあったにせよ、だからと言ってその誰もがある程度間違いない理解を常識的にしているというようなものでもなかった。大学で「経済学部」というのも高度成長期、私大中心に増えていったわけだが、それらは概ね量産型リーマン戦士養成課程、肝心のその「経済」自体についての理解を深めるような方向には正直、向かえなかったと言っていいだろう。高度「経済」成長と言いながら、そして誰もがその現実を実際に生きていながら、その「成長」の内実について常識として説明する枠組みをついにうまく持てないままだったということになる、われらポンニチ常民としては。

その程度の理解で困らなかった、その程度に「経済」はうまく回っていたし、何よりもわれら常民の身の回りではそれほどの問題も見出せないまま、昭和の御代はうつろっていった。

それに、同じ「経済」とは言いながら、その「金融」という側面はさらに意識されないままで推移していた。株式市況は敢えて興味関心を抱く特殊な人がたの間でだけ取り沙汰されていたし、それは短波放送などでだけ流布されるものだったという意味では、それこそ競馬などと同じようなものだった。ああ、そうだ、会社四季報のフォーマットは競馬四季報と通じるものだったな。株を介した「投資」「利殖」はギャンブル賭け事と基本地続きの「投機」として理解されるのが大方で、わざわざそんなリスクの大きな真似をしなくとも普通預金の金利だけで10年も寝かせておけば貯金が倍近くになってゆくような状況ではなおのこと、「金融」側面での経済などは常民的にはさらに縁遠いものだったのもある意味、当然だったろう。

けれども、「経済」自体がどうやら変わり始めていた。「金融」という枠組みを超えて新たなゼニカネの論理が増殖し始めていたらしい。そのことに大方はうまく気づけないまま、その増殖してゆく側の「新たな経済」の〈リアル〉が、高度成長くぐって昭和このかたの習い性のまま安穏に過していたわれらポンニチ常民その他おおぜいの生きる日常に少しずつ、いろんな軋みをもたらすようになり始めていた。たとえば、当時物議を醸していたあのライブドアや村上ファンドをめぐる一連の事件とそれに対する世の中の反応などは、そのような時代、もしかしたら文明史的な規模での大きな変化が本邦の現実にもその影響をもたらし始めた、そのはじまりだったようにも思う。

そして、今世紀に入りゼロ年代から10年代にさしかかるあたりから、それら「新たな経済」の〈リアル〉が否応なくもたらしてくるようになっていたさまざまなできごとや世の中の様相が、もう一度あの「経済」というもの言いに世間の意識を合焦させる足場になっていった。たとえば、遅ればせながらこのような卑しげでむくつけなタイトルのいまどきゲンロン商品が一部界隈の懸命な鳴り物入りで喧伝されて出回るようになったのも、それらの経緯もまたひとつ、ある極相に達しつつあることのあらわれだったのだろう。*2

- 作者: ブレイディみかこ,松尾匡,北田暁大

- 出版社/メーカー: 亜紀書房

- 発売日: 2018/04/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (9件) を見る