そりゃ日本画では、当時要求されていたような戦争画は、描こうと思っても描けんかった、あるいは少なくとも描きにくかったんやろなぁ……と。

日本画と洋画のそういう「乖離」は、良くも悪くも、旧来の定型詩(つまり和歌や俳句の類)と口語自由詩の間、あるいは散文表現としての小説その他においても、ちゃんと意識も自覚もされんまま、当時の〈いま・ここ〉として包摂されて「そういうもの」になっていたんだとおも。

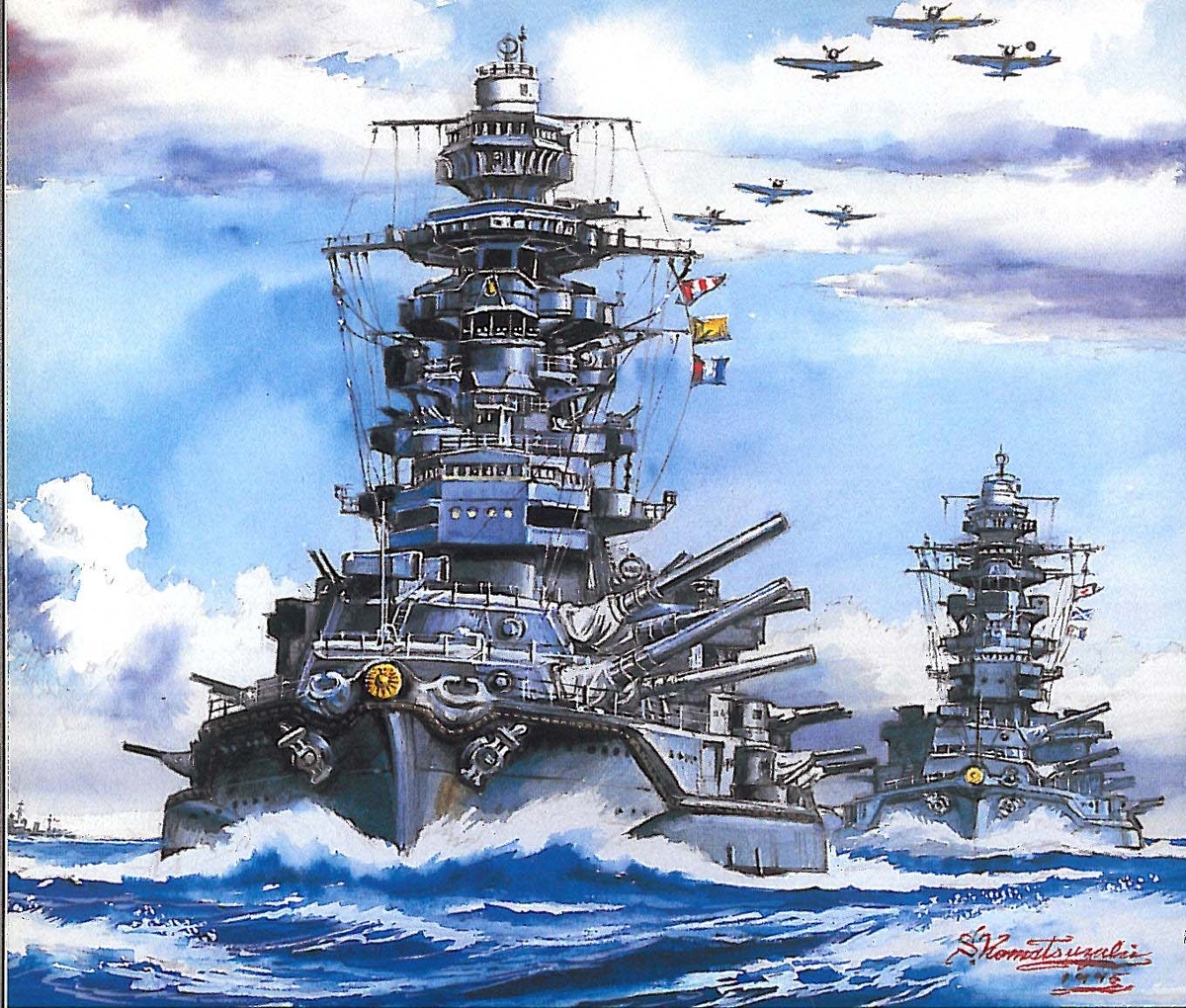

藤田ら洋画系の戦争画と、それこそ小松崎茂や高荷義之らの挿絵やプラモの箱絵の類、と地続き同じハコとして串刺しにする美術史なんかの言説、すでにあったりするんだろうか。

〈リアル〉の民俗表現化(ヘンな言い方だが)としては、読み手の通俗リテラシー介せば同じに見えるんだわ、自分などには。

「戦意高揚」という語彙の内実が当時どういうものだったか、をちゃんと考え直さにゃならんが、少なくとも「皇軍兵士」≒生身の人間の〈リアル〉を描いて「おはなし」的文脈に連接させるのを主眼のひとつとしていたフシはあるわけで。

「メカ」の「カッコいい」と戦場 (≠戦争) の〈リアル〉のズレとか。

その「生身の人間」というのも、それまでの「英雄」譚的な「個人」を、濃淡あれど前提にした表現と、大衆社会状況下の総力戦という文脈での「無名/その他おおぜい」の「個人」に合焦しようとした表現との違い、とか。

まったく門外漢ボンクラの妄言だが、いわゆる商業美術やデザインとしての表現と、「正しい」美術芸術としての絵画表現との間は、少なくとも世間一般その他おおぜい凡庸通俗リテラシーを介したら雲散霧消するわけで、そういう意味での「カッコいい」という感動や興奮の類に貴賤はないわなぁ。

……で、それってあの「カワイイ」なんかも基本、同じやとおも。