投票率上げればワンチャンあるで神話の発祥って、多分小泉政権のB層戦略からなんだろうな。まあ、あのくらいの極端なポピュリズム戦略が有効だったのはまだそんなに社会が困窮していなかったからで、今は投票率を上げても結果はそんなに違わないと思いますよ。

— 黒猫亭(CV:大塚明夫) (@chronekotei) 2020年7月11日

あの当時はB層と位置づけられた人々はホントに政治に無関心で切羽詰まってもいなかったから、面白半分でポピュリズムに乗っかる余裕もあったんだろうけど、今はもうそんなおふざけに乗れるほど有権者にも余裕がないので、投票率上げても結果は変わらないと思いますよ。

多分ね、今はもう投票率を上げることで浮動票を取り込んで大逆転みたいな面白イベントが起こるような社会状況じゃないんですよ。小泉政権の時の社会状況と今のこのザマを見比べてみなさいよ。

あの頃小泉純一郎の「自民党をぶっ壊す」にやんやの大喝采が贈られたのは「与党が壊れてもなんとかなるんじゃね?」という潜在意識があったと思うんですよね。でも今同じことを言う奴が出たら「冗談じゃねえぞ馬鹿野郎、いまそんな余裕あるか」と皆思うはずですから。

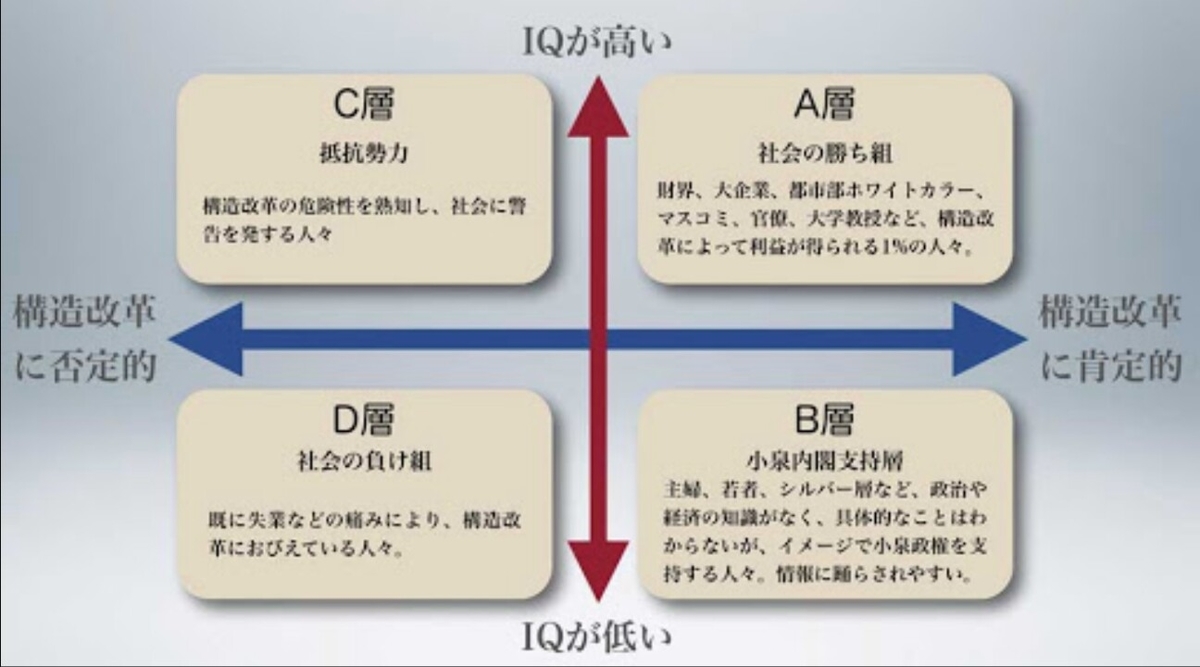

郵政民営化を問題化して、「自民党をぶっ壊す」ことを当の自民党の内側から煽って大きな流れをつくってみせた小泉改革を支えたものとは、というお題。「B層」というのは当時、小泉側の選挙戦略と対大衆社会状況観を見取り図として出してきた図式の中で、最も騙しやすい層として想定されていたもの。その見取り図自体、出所のあやしいものではあったものの、いつの間にか「そういうもの」として認知されるようになっていった印象がある。*2

当時、郵政民営化と構造改革に同調したそれらB層を中心とした人がたは、しかしその後の過程をくぐった昨今に比べれば、まだ具体的に困窮していなかったのでは? というのがこのtweetの趣旨。なんだかんだ言ってもまだ生活は相対的にラクだったし、その意味で余裕もあった、だからあのような大風呂敷の「改革」煽りに、うっかりにせよ意識的にせよ乗ることもできた、と。その後の経緯をくぐった後の現在だからこその問いかけではあるだろうが、しかし傾聴すべきものはある。

なんだかんだ言ってもまだ生活は大丈夫(だろう)、だから一発逆転、「改革」というくらいの大ナタ振ってみなけりゃ先はもうないらしい、ってのも、何となくわかるような気がする、いいじゃん、一発やらせてみれば、的な「おはなし」主導の(まあ、「政治」ってのも実際行動としては常にそのようなものではあると思うが) うっかり腰あげてしまう軽挙妄動が「できた」。小泉で1回、そしてその後、ああ、民主党でもう1回……と。