「文意の接続に必要な説明と描写を大胆に省略する技法を一応修得。省略部分の映像は、読者の想像力にまかせて、事実の列記を積み重ねるのみの文を継続させてゆく。そして、それがあたかも視覚的な映画のひとこまのように互いが組み合され、構築されてゆく。」p.123

「この時期、場面転換の速い、短く切断された文章を書くため、レコードをかけながら執筆したと伝えられる。」p.334

「読者の想像力」にまかせることができる、と信頼しての作業。それが読者の、そしておそらくは書き手の側の脳内の銀幕にもほぼ同じように映し出されるだろうことを確信できる、そういう意味での「映像」と表現されていること。それらを立ち上がらせる媒体、あるいは触媒的な役割を持たせられる「事実の列記」とそれを積み重ねられた「文」という関係。

書き言葉を触媒にして立ち上がるであろう脳内の「映像」。ならば、これが話し言葉ならどうだったろう。あるいは、さらにフシのついた「うた」の類ならば。

「イメージ」とのちにはくくられて語られるようにもなっていった、そういう不特定多数の個人たちの脳内に、おそらくはある共通しているはずの「映像」。

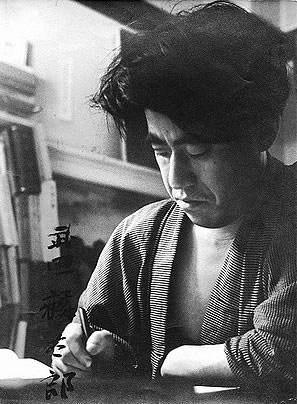

ここで引きごとにされているのは他でもない、織田作之助である。戯曲を早くに書いていたり、また映画にも趣味を持っていたり、それは当時の同世代、大正期に社会化して昭和初年に世に出るようになっていった若い知識人的意識にとっての、あるスタンダードだったところはあるのだろうし、だからこそ新感覚派にも通じる「モダン」な文体を素直に身につけてもいたのだろう。

散文表現を執筆する、「書く」という作業の過程で、自分自身の思考や思想を手指を介して紙の上に文字列として表現してゆくのは当たり前だが、ただ、その時自分自身の内面で起こっている過程というのは、抽象化された観念や概念を脳内の机上であれこれ操作しているような、あらかじめ組み立てた何ものかを文字列化して外に出して表現として定着させる、ということだけでもない。どのように読み手の側に伝えるか、ということを意識するようになってくると、その読み手として想定されている側の「読み」のありようをあらかじめある程度まで想定しながら、言わばそれを鏡のようにして、自分の伝えるべきことを文字列に変換してゆくような過程も必ず介在してくるものではないか。

ひとりよがりで自分自身の脳内の思考や思想を外化させるだけにとどまらず、それを「読む」存在を想定しながらの作業になってくるのは、商業的な売文のモメントが意識されるようになってくるのと併走して現前化してくる過程だろう。まして、自分自身の脳内の思考や思想を第一義的に伝えるべき主題とするのでなく、それこそ「スケッチ」「写生」から「現実描写」といった主題がより前景化して主題化されてくるようになると、自分のとらえるそれら「現実」の〈いま・ここ〉と、伝えるべき相手としての読み手の「読み」との間で、散文表現が制御されざるを得なくなるだろうし、だからその制御の意識が「書く」行為の位相も変えてゆく。

自分の脳内に「描写」すべき「現実」はある。その意味において、それは内的な思考や思想と同じかもしれない。けれども、自分自身のひとりよがりかもしれない思考や思想とは異なり、「描写」すべき「現実」は外化され、読み手との間に共有されることで初めて、求められる表現として成り立つことになる。書き手である自分のとらえた「現実」は、同時に読み手もまたとらえ得る「現実」であるし、だからこそ〈いま・ここ〉として前提を共有している関係における散文表現としての「描写」も成り立つのではないか。

常に動態でしかあり得ない〈いま・ここ〉を、できるだけその動態としての手ざわりを失わないようにすることで、「現実」はいかにも現実らしいものとして読み手との間に共有されることもできる。観念や概念を介した抽象化による理解をめざすのではない、なるべく〈いま・ここ〉をその動態として、日々誰もが共に生きているこの「現実」という感覚を手放さないようにしながら、散文表現に落とし込んでゆこうとするという新しい「書く」作業のミッション。

動態であること。「動き」をできるだけ失わないようにしながら表現に落とし込んでゆくこと。このような要請は、どこまで明晰に言語か、理論化されていたかどうかはともかく、広く同時代的な感覚として「必要なもの」としてとらえられるようにはなっていたらしい。「動き」を織り込むこと、それが〈リアル〉への道であり、何よりそのような〈リアル〉こそがその頃の彼ら彼女ら、当時の若い衆世代にとっての「あたらしい現実」「きたるべき世界」のものだった。