「演説」は「雄弁術」という輸入の枠組みを下敷きに、ある意味では物真似的に写されてゆくものでもあった。そこには言葉の調子や声の抑揚などと共に、上演する主体の身振りなども含めて割り振られるものであり、その意味では初期の「演劇」などと近い、上演を前提にした表現という理解のされ方で受け止められていたと考えられる。

「雄弁術」の教科書がある種の上演台本として受け止められ、それは初期の西洋的な演劇の台本と同じような意味で、単に「話しことば」だけでなくそれらを発する生身の主体の側の、「身振り」という表層にとりあえず限ったところでの理解だったとししても、総合的な身体という理解を否応なく要求してくるようなものであったとは言えるだろう。眼前に否応なく存在している生身を介して、初めて現前化するような表現。

「雄弁」のレコードが初期に相当もてはやされているのには、そこに吹き込まれた「話しことば」を介して、その背後にある総合的な身体の気配にも敏感であろうと思い始めた当時の聴き手たちの熱意も介してのことだと解釈されていい。「英雄」という同じく当時もてはやされたもの言いなどにも、そのような総合的な身体の気配と、それらが指示していたはずの「人々」に対する訴求力などが感知されていたのだろう。

浪曲と雄弁術は、実は隣り合わせになっていた。おそらく双方共に当初はそうとは意識しない、されないままに。

語り手が「ひとり」であること。モノローグではあるけれども、それは私小説的な意味での内面の吐露などとは少し異なり、対社会的な、「公」に向かって表明されるべき価値のある何ものか、を表明しているものであるという理解のされ方。社会なり「公」との関係で、ある種の緊張関係の中で屹立している「ひとり」が表明する何ものか、という意味で、そこに表現される「話しことば」としての上演は単なる私的なつぶやきだったり日常のありふれたもの言いなどとは異なる水準の輝かしさや、その他おおぜいである聴き手たちこちら側の吸引力をあらかじめ備えたものになっている。

その意味では、自然主義の隆盛からいわゆる私小説的表現の輪郭が整えられてゆく過程と、雄弁や浪曲の上演が大衆化してゆく過程とは、同時代的背景としては同じ共通するものがあると考えていい。

内面を伴ってしまった「私」と、それらより先に対社会的な緊張関係にさらされてしまった「私」の対比は、当時の情報環境において否応なく二方向に分裂せざるを得なくなっていた「個」のありようを反映したものだったと言えるだろう。

雄弁術的雲右衛門的浪曲的「個」と、自然主義私小説的白樺派的「個」の相克。

雲右衛門の上演に観客聴衆たちが視た「個」のたたずまいは、しかし同じその時代に小説を介して読者が視た自然主義私小説的白樺派的な「個」のそれとは重なりながらも明らかに別の質を示していたことだろう。

「内面」という領分の現れ方。文字を、散文という形式を介して読み手の内側に立ち上がっただろうそれら「内面」と、雲右衛門の上演に接した観客聴衆たちがそれぞれの内側に立ち上げただろう「内面」との違い。

赤垣源蔵でも何でもいい、「忠臣蔵」「赤穂浪士」という断片から「義士伝」へと収斂してゆく過程で立ち現れた「個」としての英雄たちは、私小説的な「内面」とは相当にかけ離れた「内面」を同じ時代の情報環境に現出させていたことだろう。

「懊悩」する内面は彼らにはひとまずなかった。想定されることもなかった。浪曲の「おはなし」世界において、結末はすでに確定されています。そこから逆算してひとりひとりの「内面」もまた造形されてゆく。

雲右衛門は戦地に赴いたりはしていない。ただ、門司だか小倉だかの駅頭で凱旋兵士や出征兵士の鼓舞を自前でやってのけている。それは同じ頃、靖国神社の境内で名物にもなっていたという、日比野雷風の豪傑ぶりとも通底していて、羽織袴にバンカラ振り、いわゆる「硬派」の要素がフュージョンされた造形意匠として、まさに「キャラ」として同時代を睥睨するものだったと思われる。

それら「キャラ」はしかし、あくまでも生身を介して上映の場に立ち上がるものだった。少なくともそれが第一次の現実として存在していた。記事や写真などを介しての増幅は当時の情報環境ではまだ相対的に威力が乏しかったはずで、その分、生身の上演の「場」とそこに実際に身を置いた者たちの「語り」がオーラルの回路を介して広まってゆく、それらがむしろ下地となって、記事や写真の意味づけもされていったと考えるのが妥当だろう。

語られる存在、話しことばを介して増幅流通してゆく「キャラ」としての雲右衛門。「義士伝」という表象群の援護射撃もまた、そのような「キャラ」との複合によって初めて確かなリアルとして人々の意識に映し出されていった。

雲右衛門の偽者が全国に簇生した、という「伝説」もまた、そのような「キャラ」の伝播力が全国規模でそれまでよりずっと素早く伝染してゆくことの証左だと言える。

それより少し前、西郷隆盛が「西郷星」となってそれら「声」を介した伝播力の回路に姿を現したことがあった。けれども、その「西郷」は「キャラ」ではなかったろう。雲右衛門と比べればずっとまだ「キャラ」としてのイメージは輪郭が定まらないものだったに違いない。「西郷」という言葉で喚起されたであろうイメージは、あの後に有名になった肖像写真としての西郷ではなく、古今東西それこそ「民俗」レベルで伝承されてきたさまざまな英雄たちの融通無碍な複合体のような形でそれぞれの脳裏に抱かれていたようなものだったはずだ。

何より、「星」に託されたということ自体が、具体的なイメージとしての像が定着していない、未だ「民俗」レベルの伝承が意識を規定していることを表している。

自分たちと地続きの生身の存在、同じこの世に肉体を伴って生きている実存としての英雄、というのはそれまであり得なかったのではないだろうか。英雄として語るに足る存在になっている、その時点ですでにそれは虚構なのであり、虚構という言い方が現実なりリアルとの対比でしかあり得ない不自由を必然的にはらんでいるものだとすれば、もっと別のもの言い、たとえば「おはなし」の水準において、と言った方がより正確になるかもしれない。

人の口の端にのぼる、良くも悪くもそのように語られ、流布伝承されてゆくような存在になってしまう、それはこの世の人ではなくなることでもあり、その限りでそれらを語ってゆく自分たちとは別の次元の存在ということでもあった。語られること自体がこの世との切断を必然とした営みであったらしいこと。

世直し、というもの言いにしても、その「世」の側、つまり現世であり共に労苦を共有せざるを得ない自分たちの生を含み込んだ現実を、その内側から変えていってくれるという意味ではなかったはずだ。「直す」「変える」ためにはひとまずこの世とは別の存在になってもらうしかない、そういう存在を介してしたこの「世」が「直る」ことなどまずあり得ない、そういう自明の共通理解があらかじめすり込まれていたものらしいのだ。

西郷隆盛が「西郷星」になった、ということは、そのようにこの世とは別の存在として認識されるようになっていたことに他ならない。と同時にそれは、この世にある自分たちと同じような生身を持ち、性格や人格を持ち、喜怒哀楽などもあたりまえに宿すような等身大で地続きな存在からは切断されたありようでもあった。昨今の「キャラ」とおそらくはどこかで通じてゆくような、この世の間尺ですべてが処理され得るような人格的な表象ではない。

雲右衛門が彼自身「キャラ」化していった、ということは言えるだろう。そういう意味では西郷隆盛が「西郷星」になった、というのとはひとつこちら側に、近代の情報環境を生きる英雄という方向に歩みを進めた存在であっただろう。

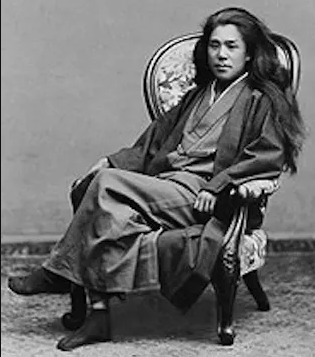

だが、と同時にまた、その「キャラ」は未だに「民俗」の側とどこかで通底していたのも事実だった。彼のトレードマークとなった総髪、羽織袴の、それまでの浪花節からすれば明らかな「異形」ぶりも、生身の彼自身に即しながらしかし同時に「この世」から身を引きはがして見せることの作法として、選び取られていたところがあったはずだ。あるいはまた、時にあざとさやケレン味と共に当時からすでに取り沙汰されていた彼の広報宣伝にまつわる身振りや挿話などにしても、いわゆる広報宣伝という合理的な意味あいや目的意識だけでなく、そのような身振りを行う「異形」の者としての心構えの上にあったはずだ。

地続きの英雄、この世に間違いなく存在しているらしい、そう思っても構わないようなありようの浮上。「芸」や「芸能」といったもの言いであるべき場所に淡々と存在し続けてきたものが、この世の側へと侵犯を開始していっただろう過程。

雲右衛門の偽物が同時代に複数現れた、という挿話も、そのような地続きの英雄が「民俗」の水準からぬっと姿を現すようになり始めた、当時の情報環境において初めてリアルに立ち上がる。「民俗」の水準が未だ十全にまっとうに安定したありようで推移できていた状況ならば、「偽物」が跋扈するようなことはまずあり得なかっただろう。弘法大師はそれらを語り、信じたその他おおぜいたちと地続きの生身の存在を前提にした英雄ではなかったし、武蔵坊弁慶や朝比奈三郎にしても同様だった。あくまでも虚構の水準、語られた現実において、もっと言えば「この世ならざる」世界においてのリアルだったわけで、だからそれらはあちこちに語りを介して姿を現し、さまざまな事績を本当のこととして残してゆくこともできた。西郷隆盛にしても基本的に未だ同じことで、「この世ならざる」存在として受け止める前提がその他おおぜいの常民の間に担保されていたからこそ、「西郷星」という形象に容易に昇華してゆくこともできただろう。

けれども、雲右衛門の場合はそれらとは少し違う、ある種の離陸を始めた情報環境において存在するようになっていた。生身の地続きの存在としてのリアルが前面に出るようになっていた分、「偽物」もまた複数それぞれに同時多発に確認されるようになった。そもそも「偽物」という認識があり得る程度に「本物」がどこかに確かに存在するという認識が持たれるようになっていた、その他おおぜいと地続きの「この世」のどこかにおいて。

浪花節を取り巻く情報環境はそのような脈絡で、間違いなくある種の近代への離陸を始めていた環境でもあった。だからこそ雲右衛門は、生身の「個」としてあらかじめ「この世」の側に繋ぎ止められた存在を、時と場所とを限定したところで引き受けねばならなくなっていた。

演説や雄弁、という語りと、私小説的内面開示の語りの対比。

雄弁術的雲右衛門的浪曲的「個」と、自然主義私小説的白樺派的「個」の相克という先に提示した図式も、それ以前にその外郭にもうひとつ、「民俗」的「おはなし」的形象としての≒「この世ならざる」水準に初めて立ち上がり得る「個」と、近代的情報環境との関係で「この世」と地続きの生身として繋ぎ止められる「個」、という対比もまた想定されるべきだろう。

ゴシップと呼ばれるような領分もまた、そのような新たな情報環境とそこに姿を現し始めた「個」との関係の中に黴のようにとりつき増殖してゆくものだったらしい。

生身が「この世」に想定されるからこそ、そこにさまざまなゴシップもまた生成され、必要とされてゆく。弘法大師にゴシップはない。挿話はあってもそれらは時と場所、限られた生に縛られた「この世」のものではないがゆえに、それらは常に「おはなし」の水準に回収され安定させられてゆく。けれども、「この世」に繋ぎ止められた生身を前提にした「個」はそのような「おはなし」への回収は容易にできなくなっている。

「ゼニ」と「オンナ」にまつわる基本的な事情がそれらゴシップの定番になっているのも、それが間違いなく「この世」の生身を規定していた要素として認知せられていたからに他ならない。「この世」の生身の側から否応なく関係のあるもの、どこかで地続きかも知れないと思わざるを得ないような感覚と意識とが準備されてゆく。それに伴って、自分たちの生身を規定している「ゼニ」と「オンナ」に象徴されるような要素もまた、それら英雄の側へも投影されてゆく回路が開かれてゆく。

弘法大師のゴシップはあり得なかった。挿話は豊かに創造され、伝承され、しかしそれらは「おはなし」の水準に必ず回収されることが約束されていた。だから、弘法大師の「生身」もまたそれら「おはなし」の水準の内側からはみ出してゆくことはまずないままでいられた。

「芸」が「この世ならざる」現実を眼前に立ち上げてゆく媒介だったとする。おそらくそうだったはずなのだが、それはしかしだからと言って、眼前にそれら「芸」を現出させている芸人衆の生身がそのまま「この世ならざる」ものになっていたというわけでもないだろう。あくまでそのような「芸」の成り立つ「場」、それを可能にしている「関係」の相において、「この世ならざる」存在として見られてしまい得る、そんなものだったということだ。

眼前の芸人は、「芸」を現出させている「場」にある限りにおいて、「この世ならざる」存在として見られることができる。けれどもそのありよう自体は生身の彼自身にまつわっている属性というわけでは必ずしもなかったはずだ。上演の時間が終わり、場が日常へ還ってゆき、彼自身もまた別の場所へと移動してゆくことで、「この世ならざる」時間も場所もまた何ごともなかったかのように日常へと戻ってゆく。次の上演へ赴く彼、ないし彼女たちの生身の存在は、「この世」の水準で異物としてそのように扱われるものでしかなくなっている。

雲右衛門の英雄化と、同時代の奈良丸のありようとの対比は、決して意味のないことではないだろう。「個」としての芸人がどのように情報環境の内側で記憶され、変換されてゆくのか。